Presse et médias

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

E-mail : news@shisu.edu.cn

Adresse :550, Dalian Xi Lu, Shanghai 200083, Chine

En savoir plus

Analyse morphologique et syntaxique en Sémantique grammaticale sur le syntagme verbal en français dit «temps composé»

29 January 2015 | By Jing-Hui Zhu | Université de Moncton, Campus d’Edmundston (Canada)

Analyse morphologique et syntaxique en Sémantique grammaticale

sur le syntagme verbal en français dit «temps composé»

对法语动词复合式词组中词法和句法的分析

蒙克顿大学(加拿大)朱京会

Jing-Hui Zhu Université de Moncton, Campus d’Edmundston (Canada)

Jing.hui.zhu@umoncton.ca

中文摘要:传统语法认为法语动词复合式中助动词 + 过去分词被认为是一个动词。 我们认为这种分析存在一些问题,因为它强调突出逻辑方面分析而忽略词的形态学和句法分析。用语义语法分析方法(Sémantique grammaticale),我们将在词的形态学,词本身的组合,句法学方面对法语动词复合式中助动词+过去分词进行认真分析。

关键词:法语动词,复合过去时,形态学,语义语法

Résumé : Est-il justifié de considérer qu’un verbe auxiliaire + un participe passé comme a mangé dans Pierre a mangé ou est tombée dans Marie est tombée constituent une forme verbale? En regardant leur morphologie grammaticale, on peut constater que le classement traditionnel n’est pas fondé sur les mêmes critères, parce que la grammaire traditionnelle a fait prédominer certains facteurs logiques sur la morphologie grammaticale, ce qui pose un sérieux problème. Cette étude effectuée sur la base des principes de la Sémantique grammaticale vise à donner une analyse cohérente sur le verbe auxiliaire et le participe passé formant le syntagme verbal en français dit «temps composé» au niveau morphologique, syntagmatique et syntaxique.

Mots-clés : verbes français, passé composé, morphologie, Sémantique grammaticale [1]

Introduction

En grammaire du français, l’analyse traditionnelle sur le verbe et le participe passé dans le syntagme verbal dit « temps composé » pose un problème de cohérence par rapport aux critères qui en fondent le classement. Malgré le fait que certaines analyses ont été proposées historiquement dès les origines de la grammaire, il est intéressant de poser la question pour savoir si le « temps composé » devrait être considéré comme une seule forme verbale et également pour savoir si le participe passé dans la formation de « temps composé » doit constituer une catégorie de mots distincte en raison de ses propriétés spécifiques. La méthode comparative en Sémantique grammaticale permet de réévaluer l’analyse généralement admise jusqu’à aujourd’hui sur la base des différents facteurs sémantiques qui manifestent dans la formation du verbe et du participe et dans leurs différents emplois en syntaxe.

1. Problématique

Le participe passé se présente généralement dans deux situations. Il peut être associé à un nom dans : une maison vendue, alors il est considéré comme un adjectif, parce qu’il varie en genre et en nombre. Quand le participe passé est associé aux verbes avoir ou être, il est considéré comme un verbe par la grammaire traditionnelle, donc les séquences comme :

(1) Les efforts que nous avons faits. (Grevisse 1980 : 908)

(2) Ces conséquences, je les avais prévues. (ibidem)

(3) Ils sont arrivés hier. (Grevisse 1980 : 906)

avons faits, avais prévues et sont arrivés sont caractérisées comme les « temps composés » et regardées comme un seul verbe : passé composé du verbe faire en (1), plus-que-parfait du verbe prévoir en (2) et passé composé du verbe arriver en (3). Selon Grevisse (1993 : 1189) : « Les temps composés sont ceux dans lesquels le verbe se conjugue à l’aide d’un auxiliaire. Ils sont formés, à l’actif, d’un des temps simples de l’auxiliaire avoir ou de l’auxiliaire être, suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Au passif, ils sont formés d’un des temps simples ou composés de l’auxiliaire être, suivi du participe passé du verbe à conjuguer.» À cela il ajoute que les verbes « auxiliaires » se dépouillent de leur signification propre et servent de simples éléments morphologiques lorsqu’ils se combinent avec d’autres formes verbales, en particulier avec le participe (cf. Grevisse 1993 : 1178), si bien que les variations morphologiques du verbe « auxiliaire » sont considérées comme des variations morphologiques du verbe correspondant lexicalement au participe, puisqu’ils forment un « temps composé ». Le participe passé est considéré comme la composante lexicale d’une forme verbale, même s’il manifeste une morphologie différente de celle du verbe. Ces considérations apparaissent donc incohérentes.

Cette analyse va à l'encontre du fait que le verbe est reconnu comme un type de mot, non comme un syntagme, ainsi qu'en fait état sa définition : « Le verbe est un mot qui se conjugue » (Grevisse1986 :1159 § 737), laquelle implique des alternances morphologiques spécifiques. L'hypothèse accréditée par la tradition a été reprise chez bon nombre de linguistes tels que G. Guillaume ayant ses écrits linguistiques « Langage et science du langage » (1964 :73-87) où elle est justifiée sur la base du même critère intuitif en postulant une «subduction» de l'auxiliaire dont la déficience lexicale serait comblée par le participe. Benvéniste résume clairement cette analyse. Pour lui, « les verbes auxiliaires sont des verbes dont la genèse matérielle, interrompue par un achèvement plus rapide de la genèse formelle, reste en suspens, ne s'achève pas et appelle, en conséquence, un complément de matière qui ne peut venir - l'ontogenèse du mot étant close - que de l'extérieur : d'un autre mot ». Ainsi avoir marché s'analysera en : avoir « verbe complet du côté forme (il se conjugue à tous les modes et à tous les temps), mais incomplet côté matière (subduction) ; marché : mot faisant apport de la matière manquante et n'intervenant qu'à ce titre ». (Benveniste 1974 :178)

Benvéniste (1974 : 178) fait également état de la « Théorie structurale des temps composés » de L. Tesnière « qui, terminologie à part, n'est pas si loin au fond, des vues de G. Guillaume sur la répartition des fonctions dans la forme composée » L. Tesnière s'est surtout préoccupé de dégager le principe général - la loi, dit-il, régulière et universelle - qui commande la formation des temps composés. Voici cette loi : « Lors du dédoublement d'un temps simple en temps composé, les caractéristiques grammaticales passent dans l'auxiliaire, la racine verbale dans l'auxilié ». Dans il a marché, l'auxiliaire il a porte les caractéristiques grammaticales ou le morphème, et l'auxilié marché la racine verbale ou le sémantème. (Benvéniste, ibidem)

L'hypothèse de la subduction pose un problème de cohérence fondamental en ce qu'elle implique que le statut de verbe dépendrait de la valeur lexicale du participe passé. Implicitement ou explicitement, on considère d'une part que, faute de matière lexicale, l'auxiliaire servirait de « simple élément morphologique » et d'autre part, que la « racine verbale » du participe justifierait son classement dans la catégorie du verbe. Ces critères sémantiques intuitifs ne servent finalement qu'à justifier que, malgré sa morphologie, on maintienne le participe dans la catégorie du verbe en faisant de l'auxiliaire l'appendice morphologique qui lui fait défaut. Mais tenter de réduire deux mots de nature distincte à une « forme verbale composée » tient un peu de la quadrature du cercle. D'une part, le participe n'est déficient côté morphologie que si on veut y voir un verbe ; d'autre part, l'« incomplétude lexicale » qu'on reconnaît à l'auxiliaire se manifeste à divers degré dans tous les mots ainsi que l'indique l'appellation de « partie du discours ». Tout mot a par nature une valeur lexicale plus ou moins abstraite qui le destine à être associé à d'autres mots dans la formation de la phrase, car c'est la syntaxe qui permet ainsi d'obtenir une représentation conceptuelle lexicalement satisfaisante en regard du référent visé. Il ne semble donc pas y avoir lieu de faire des auxiliaires un cas particulier à cet égard malgré le fait que leur valeur abstraite ne soit sans doute pas étrangère à la fréquence de leur emploi, en particulier en association avec le participe passé.

Cette appréhension intuitive qui voudrait voir un verbe matériellement incomplet complété par un participe morphologiquement incomplet néglige donc le fait qu'on se trouve en présence de deux mots distincts comportant chacun aussi bien sa composante lexicale propre que sa morphologie grammaticale caractéristique. C'est pourquoi leur association relève de la syntaxe au même titre que celle de tous les autres mots, même si traditionnellement on n'en analyse pas la fonction dans certains syntagmes verbaux en raison du parti pris adopté.

La grammaire traditionnelle a complètement ignoré la fonction du participe dans les « temps composés » où elle traite le verbe et le participe comme une seul forme verbale. Gaatone (1998 : 43) a récemment commenté la conception traditionnelle à ce sujet. Il explique que : « Ainsi, dans les phrases Lior a couru, Maya est tombée, couru et tombée sont des participes passés qui, combinés soit avec avoir, soit avec être, forment avec ces auxiliaires des périphrases qu’il faut considérer comme deux unités sur le plan syntaxique, mais comme une seule sur le plan sémantique, où les valeurs temporelles-aspectuelles se répartissent sur les deux formes, s’ajoutant au sens du lexème verbal lui-même. » Bien qu’il pose que des séquences comme : a couru et est tombée sont considérées respectivement comme deux unités sur le plan syntaxique, il n’a malheureusement pas considéré l’analyse du rapport entre les deux unités en question dans ce plan.

La confusion de la morphologie et de la syntaxe dans l'analyse des syntagmes verbaux tient également au fait qu'historiquement on a appliqué au français la catégorisation des formes grammaticales du latin. La tradition s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui ainsi qu'on l'a reconnue. Jean Dubois (1967 :12) expose par exemple le problème que pose le fait qu'« il est de tradition dans les grammaires d'introduire les séquences formées des verbes être et / ou avoir suivis d'un participe passé dans le mécanisme des conjugaisons » en raison du fait que « cette structure sémantique est construite sur le tableau des formes de la langue latine ». À une époque où c'était la grammaire du latin qui tenait lieu en quelque sorte d'étalon d'analyse en grammaire du français, les séquences verbales dites « composées » du français ont été analysées par équivalence logique avec les formes simples de valeur correspondante en latin :

--Puer amatur = L'enfant est aimé

--Parentes amavi = J'ai aimé mes parents

La forme latine simple amatur a une valeur équivalente à celle du syntagme verbal est aimé en français, et amavi à celle du syntagme ai aimé. Partie de ce qui relevait de la morphologie verbale en latin se retrouve dans le domaine de la syntaxe en français, mais on a continué, par équivalence logique, d'analyser ces constructions comme des cas de morphologie verbale en instituant des paradigmes qui ne relèvent pas de la morphologie grammaticale, mais de la logique du discours puisqu'ils sont fondés sur la valeur résultante de la séquence constituée. Le problème a été signalé depuis longtemps, mais sans qu'on en tire les conséquences appropriées dans le cas des participes où la conception traditionnelle continue à prédominer par force d'inertie.

Le fait que deux séquences aient le même référent lorsqu'on passe d'une langue à une autre ou d'une structure grammaticale à une autre ne justifie pas qu'on postule l'appartenance à une même structure grammaticale dans les deux cas. L'équivalence logique n'implique pas d'équivalence d'ordre grammatical à moins que l'on confonde structuration grammaticale et structuration logique. L'analyse traditionnelle, qui ne fait pas cette distinction en pratique, institue dans l'analyse des syntagmes verbaux des paradigmes logiques qu'elle traite comme des cas de morphologie :

(4) Pierre lit ce livre; / Ce livre est lu par Pierre.

(5) Pierre fit son travail. / Pierre a fait son travail.

L'équivalence logique entre les deux séquences ne justifie pas qu'on oppose la voix active à la voix passive - le sujet étant actif par rapport au verbe lit, mais passif par rapport au participe lu - comme si on avait affaire au paradigme de la voix, ni qu'on oppose le passé simple au passé composé comme s'il s'agissait d'une alternance dans le paradigme des temps. On ne procède pas ainsi à une analyse proprement grammaticale, mais bien à une analyse logique qui oblitère la distinction entre fait de morphologie et fait de syntaxe puisqu'elle ne tient compte que de la valeur résultante de la séquence syntaxique. Malgré l'équivalence référentielle, la différence entre les deux structures grammaticales est clairement manifestée par le fait qu'on oppose le syntagme verbal est lu au verbe lit et le syntagme a fait au verbe fit. Dans un cas, le verbe qui intervient dans l'opposition n'est pas le même : lit en regard de est qui est associé au participe lu; dans l'autre, le verbe n'est pas le même, ni la morphologie de temps employée : on a un verbe au passé fit en regard d'un verbe au présent a associé au participe fait. La distinction de la structuration grammaticale et de la structuration logique est nécessaire pour expliquer le rôle du participe dans ces syntagmes. Et pour assurer à l'analyse grammaticale sa pertinence, il faut considérer la contribution de sa fonction syntaxique à la valeur du syntagme.

En Sémantique grammaticale , on se fonde sur des critères sémantiques d'ordre paradigmatique, d'ordre syntagmatique et d'ordre syntaxique pour expliquer la structuration grammaticale et logique du discours. On y reconnaît le fait que tout concept[2] comporte nécessairement deux composantes complémentaires : un signifié lexical qui le distingue de tous les autres concepts de sa catégorie et un signifié grammatical constitué des notions qui sont communes à tous les concepts appartenant à cette catégorie. La définition d'un type de concept requiert une analyse des rapports que manifeste la valeur sémantique produite par association de ces deux composantes. Cette méthode associe donc une analyse des paradigmes de la langue à une analyse des relations syntagmatiques que met en cause la formation des concepts. Elle prend également en considération la valence syntaxique que cette structuration confère aux différents types de concepts et propose une définition de leurs fonctions dans la formation de la phrase. La formation d'un concept requiert qu'on se représente abstraitement ce dont on parle dans le plan grammatical, soit ce qui tient lieu de support des déterminations que représente ce concept, en particulier celles que représente sa composante lexicale. Cette évocation correspond à ce qu'on appelle l'extension dans le cas du nom. Il s'agit d'un support extensif plus ou moins considérable incluant un nombre variable d'individus selon la compréhension, c'est-à-dire selon la valeur plus ou moins concrète de sa composante lexicale. Ainsi, par exemple, chat a une extension plus restreinte que animal parce que le lexème en cause se dit d'un ensemble d'individus moins considérable. Un nom manifeste d'ailleurs dans l'usage une extension variable. Selon le besoin en discours, il peut évoquer aussi bien l'ensemble de tous les individus qu'il peut désigner qu'un seul de ces individus :

(6) Le chat est un animal. ---------» Le chat est entré dans la maison.

L'ensemble désigné par le nom est un facteur morphologique qui, au même titre que tous les autres morphèmes grammaticaux, est commun à tous les concepts de la catégorie. Cependant, la valeur de ce morphème est qualitativement différente selon qu'il s'agit d'un adjectif ou d'un substantif. L'extension substantivale évoque un ensemble comme l'entier d'une série extensive définie, c'est-à-dire comme un ensemble complet peu importe son extension :

(7) Les humains ne sont pas toujours raisonnables.

(8) Le vert est sa couleur préférée.

(9) Le possible est donc le mirage du présent dans le passé. (Bergson, in Le Petit Robert 1993)

alors que l'extension adjectivale évoque un ensemble partiel ou incomplet, une partie d'une série extensive de valeur indéfinie, ce qui fait que l'adjectif tend à être adjoint à un ensemble de nature substantivale en syntaxe (Ouellet 1985: 203) :

(10) Les sentiments humains

(11) Le cahier vert

(12) Il n'y a aucun doute possible. (Le Petit Robert 1993)

Cette opposition sert de base au classement des concepts le plus général qu'on puisse faire en grammaire : tout concept se constitue sur la base du support que représente l'ensemble auquel il confère certaines déterminations, et tout concept est adjectif ou substantif selon qu'il représente un ensemble d'extension indéfinie ou un ensemble d'extension définie. Cependant, il confère à ce support des déterminations de valeur différente selon sa nature. L'analyse se fonde sur la comparaison de la valeur caractéristique que donnent à chacune des différentes parties du discours les relations grammaticales qui associent leurs composantes. Il faut donc identifier les morphèmes grammaticaux communs à tous les concepts d'une même catégorie et reconnaître la fonction de chacun des éléments en cause, dont la composante lexicale, dans la formation d'un type de concept. (Cf. Ouellet 1987, 2002)

3. Paradigmatique

L’étude de la morphologie ne doit pas se limiter à la forme sémiologique des mots, mais porter sur la forme sémantique que représente la morphologie grammaticale de chacune des parties du discours qui se manifestent dans la production des phrases. Le concept marqué par le mot est toujours une association de deux composantes : une composante lexicale évoquant une valeur spécifique et caractéristique qui oppose les uns aux autres les concepts d’une même catégorie et une composante grammaticale évoquant une ou quelques notions générales communes à tous les concepts d’une même catégorie, ce qui leur confère également une valence syntaxique commune. C’est sur la base de ces principes que l’on peut définir explicitement aussi bien ce qui est commun au participe et au verbe que ce qui les oppose dans le plan grammatical.

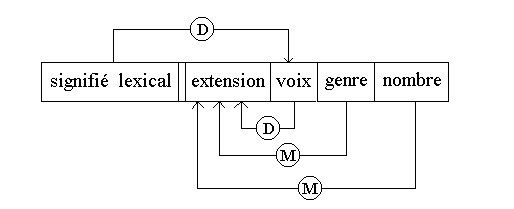

Le participe et le verbe sont deux catégories de concepts de nature différente. Chacun comporte une morphologie grammaticale et une structure syntagmatique propres qui les opposent dans ces deux plans. Dans le cas du participe passif[3], le support extensif évoque un désigné passif associé à un morphème de voix représentant l’événement accompli marqué par la forme en -é (e), -u (e), -i (e) comme aimée dans : « une mère aimée », ainsi qu’à des morphèmes de genre et de nombre :

|

Signifié lexical |

|

extension |

voix |

genre |

nombre |

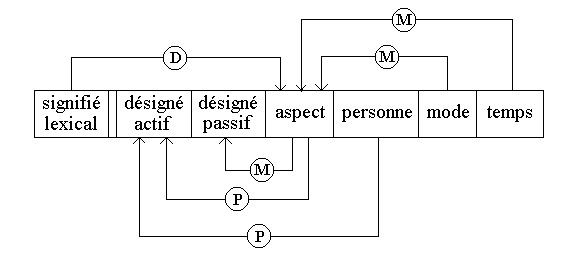

Pour sa part, le support extensif du verbe tient lieu de désigné actif[4] associé à un morphème d’aspect opposant l’imperfectif au perfectif et à un autre support extensif qui tient lieu de désigné passif[5] si le verbe est transitif. En outre, le verbe personnel comporte des morphèmes de personne, de temps et de mode :

|

signifié lexical |

|

désigné actif |

désigné passif |

aspect |

personne |

mode |

temps |

Les modalités nominales de genre et de nombre n’apparaissent jamais dans le verbe et le participe passif n’associe jamais un désigné actif et un désigné passif, c’est-à-dire qu’il n’est jamais transitif, et les morphèmes de personne, de temps et de mode n’apparaissent jamais dans le participe. C’est pourquoi grammairiens et linguistes ont reconnu en pratique une catégorie de concepts appelés participes passifs qui manifestent des caractéristiques qui leur sont propres et qui les opposent au verbe.

Dans la structuration syntagmatique du participe passif, le morphème de voix, qui représente un événement spécifié par le signifié lexical, détermine une propriété de ce qui appartient à un ensemble en mettant ce désigné dans une situation passive lorsqu’il représente un événement accompli. En conséquence, le participe passif appartient à une sous-catégorie du nom puisqu’il représente une désignation : il s’agit d’un nom dont la désignation est opérée par l’événement qu’il représente et qui comporte les mêmes modalités grammaticales de genre et de nombre que les autres noms.

Par contre, dans le cas du verbe, le morphème d’aspect qui représente l’événement spécifié par le signifié lexical détermine une propriété générique d’un ensemble, et il le met dans une situation active peu importe que cet événement soit accompli ou inaccompli, ce qui est une caractéristique commune à tous les verbes. Dans le cas du verbe transitif, l’événement représenté par le morphème d’aspect détermine la situation passive d’un second désigné extensif. En outre, dans le cas du verbe personnel, le morphème de personne localise le désigné actif par rapport au locuteur, et les morphèmes de temps et de mode localisent l’événement dans un lieu d’existence et dans un temps défini. Le verbe représente donc une structure syntagmatique nettement différente de celle du participe. Finalement, comme la nature d’une partie du discours conditionne les fonctions qu’elle peut remplir en syntaxe le participe et le verbe ont, comme il se doit, une valence syntaxique nettement différente. En syntaxe, le verbe détermine par prédication une propriété générique de son support syntaxique dit sujet :

(13) Ces techniciens sont partis il y a une heure.

(14) Les premiers voyageurs regardaient par les portières les plaines ruinées et les hameaux incendiés. (Maupassant 1981 : 226)

Donc les deux verbes déterminent la propriété générique de ces techniciens en (13) et de les premiers voyageurs en (14) sans affecter le caractère spécifique de ce support ni son extension. Si le verbe est transitif, il peut déterminer la situation passive d’un support syntaxique qui en est l’objet grammatical :

(15) Pierre fait une proposition pendant la discussion.

(16) Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. (Maupassant 1981 : 180)

Dans ce cas, une proposition en (15) et la vie horrible des nécessiteux en (16) sont l’objet grammatical de deux verbes respectifs. Ces deux fonctions de déterminant sont propres aux verbes qui associent un désigné actif et un désigné passif. Par contre, malgré le fait qu’il représente un événement, le participe passif ne peut jamais avoir un sujet ni un objet grammatical en raison du fait qu’il n’a pas cette structure syntagmatique : il n’est donc pas apte à remplir ces fonctions de déterminant. Cependant, il peut déterminer par désignation un support syntaxique pour caractériser le contenu d’un ensemble dans les séquences comme :

(17) La guerre était finie ; les Allemands occupaient la France ; le pays palpitait comme un lutteur vaincu tombé sous le genou du vainqueur. (Maupassant 1981 : 226)

En raison de sa valeur accomplie, le participe passif vaincu met dans une situation passive son support syntaxique lutteur ; lutteur et vaincu forment alors un syntagme où lutteur est le lieu d’échéance de l’événement accompli représenté par le participe vaincu, cependant celui-ci ne peut jamais admettre un objet grammatical. Il en est de même pour le participe tombé qui détermine lutteur vaincu en (17). Par ailleurs, le participe passif s’accordent en genre et en nombre avec le support nominal auquel ils font référence dans les deux séquences.

Le participe passif et le verbe, malgré le fait qu’ils représentent tous les deux un événement, ont une structure syntagmatique propre impliquant des morphèmes grammaticaux différents. Si les « formes composées » de l’analyse traditionnelle laissent encore croire que le participe passif est un verbe dans des séquences comme : Elles sont aimées ; Il les a aimées, ce type de mot conserve alors ses caractéristiques propres comme dans tout autre emploi.

Dans le cadre d’une étude basée sur la valeur sémantique, trois types de critères d’analyse doivent donc intervenir pour fonder l’analyse de la nature des concepts et rendre cohérente l’explication de leurs emplois dans le discours : les critères morphologiques, les critères syntagmatiques et la valence syntaxique. La comparaison du participe et du verbe permet ainsi d’en dégager les caractéristiques et les aptitudes respectives aussi bien au plan de la morphologie qu’au plan de la syntagmatique et au plan de la syntaxe.

Syntagmatique immanente du participe et du verbe

L’identification des notions qui constituent la composante grammaticale du participe passif et du verbe se fait par comparaison des différentes variations observées dans l’emploi de ces concepts. Dans le cas du participe passif, le signifié grammatical comporte, comme dans le cas de n’importe quel autre nom, un morphème d’extension de base, un morphème de genre et un morphème de nombre auxquels s’ajoute un morphème de voix représentant un événement accompli, ce qui définit justement la spécificité du participe nominal parmi les noms. Mais dans le cas du verbe, le signifié grammatical comporte fondamentalement un morphème d’extension qui en est le désigné actif, un morphème d’aspect représentant un événement, et un morphème d’extension qui tient lieu de désigné passif s’il s’agit d’un verbe transitif, ainsi que des morphèmes de personne, de mode et de temps dans le cas du verbe personnel. La comparaison du participe nominal et du verbe démontre que les composantes grammaticales sont différentes puisque le premier comporte des morphèmes de genre et de nombre que le second n’admet pas, alors que le second comporte des morphèmes de personne, de mode et de temps, que le premier à son tour n’admet pas.

En syntagmatique, identifier les composantes du signifié grammatical est fondamental, mais cela ne suffit pas pour définir la partie du discours. Il faut considérer en outre les rapports institués entre ces signifiés parce que : « La nature de la partie du discours est liée à la valeur de son signifié grammatical et au rapport syntagmatique qu’il entretient avec son signifié lexical » (Ouellet 1990 a : 21). La structuration d’une partie du discours implique une série de notions qui sont mises en rapport l’une avec l’autre. L’analyse de ces rapports syntagmatiques met en cause l’identification du type de relation qui s’institue entre la notion qui tient lieu de support et la notion qui tient lieu d’apport. Les modes de détermination en cause impliquent, comme on l’a déjà mentionné, trois types de rapports syntagmatiques : le rapport de désignation, le rapport de prédication et le rapport de modalisation.

On peut résumer la structure syntagmatique du participe passif et la fonction des notions qu’il comporte dans le schéma suivant : Dans ce graphique et dans les suivants, D = la détermination de désignation, M = la détermination de modalisation et P = la détermination de prédication ; la flèche indique la relation entre le déterminant et le déterminé.

Dans la structuration syntagmatique du participe passif, le signifié lexical détermine par désignation l’événement représenté par le morphème de voix et lui confère une propriété spécifique. Le morphème de voix ainsi désigné par le signifié lexical détermine par désignation ce qui appartient à l’ensemble désigné en le mettant dans une situation passive lorsque l’événement est accompli. Les deux morphèmes, de genre et de nombre, choisis par référence externe dans le cas du participe passif, représentent les modalités d’existence de l’ensemble désigné, ce qui constitue la structure syntagmatique du participe nominal.

Dans la structure syntagmatique du verbe, le morphème d’aspect désigné par le signifié lexical détermine par prédication le support extensif actif et par modalisation le support extensif passif. Le morphème de personne détermine le désigné actif par prédication pour le situer par rapport au locuteur, alors que les morphèmes de mode et de temps déterminent par modalisation le morphème d’aspect, caractérisant ainsi les modes d’existence de l’événement dans le plan spatial et dans le plan temporel, ce qu’on peut figurer de la façon suivante :

L’identification des morphèmes qui constituent le signifié grammatical et l’analyse des rapports entre ces morphèmes au plan syntagmatique permettent de définir le participe et le verbe et de mettre en évidence la différence spécifique entre ces deux catégories de concepts. Le participe passif représente un événement accompli qui, par désignation, met son support extensif en situation passive, alors que le verbe représente également un événement inaccompli ou accompli qui met toujours, par prédication son support extensif en situation active. Finalement, le support extensif du participe passif est modalisé par les morphèmes de genre et de nombre, alors que dans le cas du verbe personnel, c’est l’événement représenté qui est modalisé par le mode et le temps.

4. Syntaxe

Le participe passif peut remplir une fonction d’apport qui lui est propre, lorsqu’il s’associe avec les verbes avoir ou être dans ce que la tradition grammaticale appelle les « temps composés ». Dans les syntagmes verbaux comme : avoir lu ou être retourné, le participe passif remplit la fonction d’apport par rapport à ces deux verbes puisque le verbe est un concept et que le participe en est un autre : entre les deux, une détermination grammaticale est nécessairement impliquée. Cette fonction du participe passif est celle de complément de désignation du verbe. Ouellet (1990 b : 71-72) explique la relation entre les deux événements représentés par le participe et le verbe comme suite : «L’événement représenté par l’un des deux verbes être ou avoir est alors affecté d’une détermination interne spécifique qui lui confère une propriété inhérente complémentaire à sa désignation lexicale : ce qui associe très étroitement le participe au verbe, aussi étroitement que l’apport épithète au nom ou au pronom ; la fonction a pour effet de mettre directement en rapport les deux événements représentés par le verbe et le participe, et d’exprimer, en raison de la valeur résultative du verbe et de la valeur accomplie du participe, le résultat de la réalisation ou de l’actualisation d’un événement antérieur [...] En raison de la valeur résultative du verbe et de la valeur accomplie du participe passif, l’incidence interne du participe passif à l’événement verbal a pour effet d’instituer entre eux un rapport d’antériorité : l’événement accompli représenté par le participe s’antériorise au résultat exprimé par l’événement verbal.» Pour rendre compte de la structure du syntagme verbal formée de avoir ou être et du participe passif, il faut considérer cette fonction particulière du participe par rapport à ces deux verbes.

On a considéré que blanche, le complément de désignation du nom, détermine son support nominal maison dans un syntagme comme : maison blanche pour caractériser un ensemble particulier parmi tant d’autres. Cependant, lorsque le participe passif détermine en syntaxe le verbe avoir ou être comme dans : avoir lu et être retourné, le participe remplit alors la fonction de complément de désignation de l’événement représenté par le verbe avoir ou être avec lequel il forme le syntagme verbal. Les syntagmes verbaux ainsi formés permettent d’établir un rapport d’antériorité entre les deux événements et expriment toujours le résultat d’un événement antérieur qui donne sa spécificité à ce résultat.

Les deux verbes avoir et être représentent la même morphologie grammaticale que tous les autres verbes mais expriment une idée d’existence en raison d’une valeur lexicale plus générale et plus abstraite que celle de la plupart des autres verbes. Lorsqu’ils s’emploient indépendamment du participe passif, avoir et être sont des verbes qui manifestent les mêmes propriétés morphologiques et syntaxiques que tous les autres verbes. Quand on dit : Léo a son professeur, le verbe a, associé à un objet, exprime la possession et cet objet représente ce qui existe à l’extérieur du sujet Léo. Par contre dans une phrase comme : Léo est son professeur, le verbe est a le sens de se trouver à l’intérieur et c’est toujours le sujet qui se trouve dans l’état interne déterminé par l’attribut son professeur qui représente ce qui existe à l’intérieur du sujet. Les verbes avoir et être expriment donc l’existence en situation différente.

Ces deux verbes ont une différence de valeur qui fait qu’on est obligé d’employer le verbe avoir dans certaines situations et le verbe être dans d’autres. Benveniste en donne l’explication suivante : «Si dans leur emploi comme auxiliaires verbaux, être et avoir sont en distribution complémentaire, on peut supposer qu’ils le sont aussi dans leur situation lexicale. Ils indiquent bien l’un et l’autre l’état, mais non le même état. Être est l’état de l’étant, de celui qui est quelque chose ; avoir est l’état de l’ayant, de celui à qui quelque chose est. La différence apparaît ainsi. [...] être présume une relation intrinsèque, avoir une relation extrinsèque. » (Benveniste : 1966 : 198-200)

Selon cette explication, c’est le signifié lexical qui fait que le verbe avoir évoque un lieu d’existence externe par rapport au désigné actif du verbe, alors que le verbe être évoque un lieu d’existence interne par rapport à son désigné actif. Cette valeur externe ou interne évoquée par la composante lexicale de ces deux verbes oppose les emplois où ces verbes s’associent au participe passif.

D’une part, dans les syntagmes formés avec avoir, le verbe avoir associé au participe passif manifeste une structure intransitive, transitive ou réflexive, alors que le participe en fonction d’apport de désignation à l’événement verbal adopte logiquement cette valeur. Ainsi dans les séquences comme :

(18) Cette machine a bien fonctionné hier.

(19) Sur un mot du chef de la bande, brutalement jeté : « avance, Pardaillan, c’est toi qui feras le prisonnier », j’aurais abandonné mes privilèges. (Sartre 1964 : 110)

(20) Le soleil a disparu ; il est caché par de gros nuages noirs. (Multidictionnaire)

le participe passif représente un événement externe par rapport au désigné actif (sujet) du verbe en raison de la valeur extériorisante du verbe avoir qu’il détermine. Par exemple, en (18), le participe passif fonctionné, en raison de la valeur intransitive du verbe a, n’a qu’un sujet logique mais n’a pas d’objet logique, parce qu’il n’y a donc rien qui soit fonctionné, mais uniquement une chose fonctionnante qui est le sujet du verbe. Le participe n’évoque donc logiquement la passivité d’aucun support extensif. D’ailleurs, en raison de sa valeur lexicale, ce participe ne s’emploie pas comme attribut ou comme complément de désignation du substantif puisqu’on ne dit pratiquement pas : Une machine est *fonctionnée, ni Une machine *fonctionnée. Dans : j’aurais abandonné mes privilèges en (19), le verbe avoir est transitif et abandonné a, d’une part, un sujet logique, la personne abandonnante qui est je, le sujet grammatical du verbe, et d’autre part un objet logique, la chose abandonnée qui est l’objet grammatical du verbe mes privilèges. En (20) le verbe a une valeur réflexive, donc le soleil est la chose disparaissante, mais il évoque aussi la chose disparue en tant qu’objet logique du verbe et du participe. Au résultat, en raison de la valeur extériorisante du verbe avoir, le sujet ne semble pas en être affecté, contrairement à ce qu’on observe lorsque le participe est en rapport avec le verbe être dans : Le soleil était disparu.

D’autre part, le participe passif est apport au verbe être de structure réflexive et il a alors le sujet du verbe comme sujet et objet logique :

(21) Un gros insecte est entré par la fenêtre.

(22) Elle était sortie par la porte en arrière.

En ce cas, le participe représente un événement qui est immanent au désigné actif du verbe. Il y a donc logiquement un lien intrinsèque entre le participe et le désigné actif actualisé par le sujet du verbe être. En (21) et en (22), les deux participes passifs adoptent logiquement la valeur réflexive du verbe être, ce qui fait que la chose entrante et la personne sortante sont respectivement : Un gros insecte et elle, qui représentent aussi la chose entrée et la personne sortie. Ces deux unités, qui ont fonction de sujet grammatical du verbe réflexif être, sont donc également sujet logique et objet logique de l’événement représenté par le participe. Donc, un gros insecte est à la fois la chose active et la chose passive en (21), de même que elle en (22), à la fois la personne sortante et la personne sortie.

Certains participes passifs en fonction de complément de désignation du verbe peuvent s’associer aussi bien au réflexif avoir qu’au réflexif être, lorsque le résultat de l’événement représenté par le participe peut être considéré alternativement comme interne ou comme externe au sujet :

(23) Beaucoup de temps est passé depuis. (Le Petit Robert 1993)

(24) Le voleur a passé entre les mailles du filet. (Dictionnaire du français contemporain 1971)

(25) Il était demeuré là jusqu’à la nuit noire. (Le Petit Robert 1993)

(26) Je n’ai demeuré qu’un quart d’heure à le faire. (Le Petit Robert 1993)

Le verbe réflexif être exprime un résultat qui demeure intérieur au sujet, par exemple : Le temps est passé si vite ! alors que avoir exprime un résultat qui est extérieur à son sujet, par exemple : Le temps a passé si vite ! même si référentiellement, la situation évoquée peut être la même. Cette même opposition se manifeste dans : Il est poursuivi où le résultat est en train d’affecter le sujet du verbe et dans : Il a été poursuivi où le résultat n’affecte plus le sujet du verbe, parce qu’il a été poursuivi, mais il ne l’est plus. Lorsque le participe est en fonction de complément de désignation, le verbe avoir évoque un résultat auquel l’événement accompli représenté par le participe est antérieur. Et comme le verbe avoir exprime un résultat externe par rapport à son désigné actif, ce résultat n’affecte pas le sujet. De son côté, le verbe être évoque lui aussi un résultat auquel l’événement accompli représenté par le participe est antérieur, mais ce verbe évoque un résultat interne au désigné actif qui affecte son sujet.

La fonction de complément de désignation du verbe que remplit la participe passif s’oppose nettement à sa fonction d’attribut du désigné passif même lorsque les deux séquences apparaissent formellement identiques :

(27) Une femme est sortie de la maison en courant.

(28) Une femme est sortie de la maison en flammes par les pompiers.

Comme le verbe et le participe conservent une même valeur intrinsèque et manifestent les mêmes propriétés dans les deux cas, cette différence de valeur ne peut tenir que de la structuration du syntagme, c'est-à-dire de la fonction du participe par rapport au verbe.

Dans le premier cas, - Une femme est sortie de la maison en courant - alors que l'action évoquée par le participe apparaît antérieure à l'événement représenté par le verbe au présent, le sujet du verbe réflexif est - Une femme - tient lieu à la fois de sujet logique du participe à titre de « personne sortante » et d'objet logique à titre de « personne sortie ». En raison de sa fonction, le participe joue en syntaxe un rôle analogue à celui du lexème sort- qui désigne l'événement en cause dans le cadre du verbe sortir :

(29) Une femme sort de la maison en courant.

Ce verbe étant réflexif, le sujet - Une femme - tient lieu à la fois de personne sortante et de personne sortie par rapport à l'événement déterminé par le lexème. Le participe remplit en syntaxe une fonction analogue à celle du lexème dans le cadre du verbe : il apporte une désignation complémentaire à l'événement verbal. Peu importe le temps en cause, le syntagme exprime alors en raison de la valeur résultative du verbe et de la valeur rétrospective du participe, le résultat de la réalisation d'un événement antérieur :

(30) Il a couru. / Il est passé par là.

(31) Après deux lavages, les rideaux sont bien revenus. (Le Petit Robert)

En raison de cette fonction qui l'intègre à une structure verbale, le participe adopte dans la plan de la logique du discours le sujet et l'objet du verbe dont il est le complément. Ce qui va toujours de pair avec l'expression de l'antériorité de l'événement représenté par le participe par rapport à l'état résultant que représente le verbe support.

Dans le second cas - Une femme est sortie de la maison en flammes par les pompiers - les deux événements en cause sont concomitants, et le sujet du verbe ne tient lieu que d'objet logique en raison de sa situation exclusivement passive par rapport au participe. C'est alors le « complément d'agent » - par les pompiers - qui fait office de sujet logique du participe, lequel n'adopte donc pas logiquement la structuration réflexive du verbe support. Sa fonction est alors celle d'attribut ainsi que le confirme le fait qu'il admet la même pronominalisation que l'adjectif attribut par rapport au verbe réflexif :

(32) Elle fut malade. / Elle le fut.

(33) Elle fut reconnaissante. / Elle le fut.

(34) Elle fut sortie de la maison (en flammes par les pompiers). / Elle le fut.

Seul l'attribut du verbe réflexif admet cette pronominalisation avec le pronom accusatif le parce que la détermination porte alors sur le support passif du verbe (Cf. Ouellet 1988). En conséquence, la réalisation de cet événement coïncide avec celle de l'événement verbal. Le participe évoque ainsi la réalisation rétrospective d'un événement concomitant de l'état résultant exprimé par le verbe:

(35) Ils sont poursuivis pour malversations.

(36) Ils méritent d'être punis et ils le seront.

Même s'il y a référence au sujet auquel s'applique cet état résultant, le fait qu'on puisse pronominaliser l'attribut avec le pronom accusatif le indique qu'il s'agit bien d'un déterminant du verbe puisqu'un pronom casuel ne s'associe qu'au verbe :

(37) Nous ne serons pas vaincus (…). Nous ne le serons pas. (Grevisse 1980: 551)

(38) J'étais mère et je ne le suis plus. (Maurois, in Grevisse 1993: 989)

Par contre, le participe en fonction de complément de désignation ne peut être ainsi pronominalisé parce qu'il détermine l'événement verbal, non le support passif du verbe :

(39) Marie est-elle arrivée à Québec ce matin? - Oui, elle *l'est.

(40) Marie a-t-elle mangé? - Oui, elle *l'a.

Il importe de ne pas confondre le rapport logique d'antériorité entre les deux événements impliqués dans ce type de syntagme avec les époques que représente la morphologie temporelle du verbe, en particulier dans les cas où le syntagme situe logiquement l'événement évoqué par le participe dans le passé :

(41) Quand Pierre est arrivé, Marie était dans la bibliothèque.

Ainsi, quand il remplit la fonction de complément de désignation de l'événement verbal, le participe se trouve logiquement dans la même situation que cet événement par rapport au sujet et à l'objet du verbe, cela aussi bien dans le cas du verbe transitif:

(42) Pierre a retrouvé son livre.

que dans le cas du verbe réflexif :

(43) Marie est tombée.

(44) Le papier a jauni.

où le sujet du verbe fait office de sujet logique du participe passif, tenant lieu de personne « tombante » ou de chose « jaunissante » de même qu'il en est l'objet logique à titre de personne « tombée » ou de chose « jaunie ». De la forme simple à la forme composée, on passe ainsi de la structure réflexive du verbe rougir ou du verbe revenir à la structure réflexive du verbe avoir ou du verbe être, et le participe adopte logiquement cette structure en raison de sa fonction de complément de désignation de l'événement verbal :

(45) Les homards rougissent à la cuisson. / Ils ont rougi.

(46) Son amie revient. / Elle est revenue.

On peut considérer que c'est essentiellement cette structuration grammaticale et logique du syntagme verbal qui a valu aux verbes être et avoir leur statut d'auxiliaire. Ils semblent bien être les seuls verbes à intervenir dans ces syntagmes qui manifestent une équivalence logique avec le verbe correspondant au participe.

Il faudrait insister sur le fait que, dans ce type de syntagme, avoir et être demeurent des verbes puisqu’ils en manifestent toutes les caractéristiques, alors que les participes passifs n’en sont pas puisque, hors la représentation d’un événement, ils ne manifestent pas les caractéristiques du verbe, mais celles du nom. Le syntagme met en relation deux événements dont on doit considérer la situation relative et le rôle pour bien en expliciter la structuration aussi bien au plan grammatical qu’au plan logique :

(47) La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. (Le Petit Robert 1993)

(48) J’ai (/ J’avais) lu ses études sur la Chine. ---> J’ai (/ J’avais) ses études sur la Chine. ---> Je les ai / Je les avais.

(49) Je les ai lues. / Je les avais lues.

(50) Je *lu tous les livres ; Je les *lus.

Avec ou sans le participe, le verbe ai manifeste toujours la même morphologie et la même valence syntaxique, alors que le participe ne peut se substituer au verbe et remplir une fonction grammaticale par rapport à un sujet et à un objet dans le plan grammatical.

Un tel syntagme verbal peut associer deux participes au verbe avoir ou être pour constituer ce qu'on considère comme des temps ou des aspects « surcomposés » (cf. Grevisse 1993 : 1256) :

(51) Quand il s'est eu lavé, il s'est couché.

(52) Quand il m'a eu quitté, j'ai réfléchi que [...]. (Grevisse 1993 : 1256)

(53) Aussitôt qu'elle a eu connu notre projet, Sa Sainteté a voulu l'encourager [...]. (Grevisse 1980 : 763)

Les deux compléments de désignation de l'événement verbal expriment alors une double antériorité. Situation qui se présente surtout lorsque la subordination met en cause l'expression d'une antériorité seconde par rapport à une première antériorité :

(54) Quand on a eu quitté la gare, il y eut un soupir de soulagement. (Grevisse 1993 : 1257)

(55) Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul. (Grevisse 1993 : 1257)

Dans ces deux cas, la double antériorité exprimée par le syntagme verbal et la simple antériorité exprimée par le temps passé en principale font que l'événement de la subordonnée est dit antérieur à l'événement de la principale : quitté est donc logiquement antérieur à eut et perdu logiquement antérieur à allais.

Un tel syntagme peut également associer au verbe un participe en fonction attribut dans les « temps composés de la voix passive » :

(56) Ils ont été poursuivis. / Ils l'ont été.

Les deux participes ont alors une fonction différente ainsi que l'indique la pronominalisation de poursuivis et le fait que la fonction du participe été exprime une simple antériorité.

Il ne s'agit pas dans ces syntagmes de l'antériorité évoquée par le morphème de temps passé en regard du présent, mais de l'antériorité logique d'un événement accompli par rapport au résultat qu'évoque l'événement verbal. Lorsque le participe passif s'associe ainsi aux infinitifs avoir et être, il exprime toujours l'antériorité même si le verbe n'évoque pas le temps :

(57) Ne faites rien avant d'avoir reçu ma lettre. (Grevisse, 1993: 1306)

(58) Non... elle va finir... car je meurs. Je meurs sans les avoir revus... ni l'un... ni l'autre ! (Maupassant 1981 : 267)

C'est alors le verbe personnel de la principale qui situe l'événement qu'il représente dans le temps de même que celui que représente l'infinitif.

Traditionnellement dites de temps, d'aspect ou de voix parce qu'on les a assimilées aux paradigmes de la morphologie par équivalence logique, ces oppositions manifestent pourtant une structuration grammaticale radicalement différente. Elles ne mettent pas en cause les morphèmes qui interviennent dans la formation des concepts, mais l'opposition de séquences syntaxiques constituant des paradigmes logiques. À titre de structures de discours, ces paradigmes se distinguent catégoriquement des systèmes de langue dont relève la morphologie grammaticale. Et il ne suffit pas de gloser la valeur résultante de ces séquences syntaxiques pour rendre compte de leur structuration grammaticale.

L'analyse comparative de la morphologie, de la structure syntagmatique immanente et de la valence syntaxique du participe en regard de celles du verbe justifie une révision du classement traditionnel sur le participe passé et le verbe dans le syntagme verbal dit « temps composé».

Le participe manifeste une structure grammaticale nettement distincte de celle du verbe dans les syntagmes formés avec avoir et être. Contrairement à ce qu'a maintenu une longue tradition, il ne s'agit jamais d'une seule forme verbale, même lorsque le participe est associé aux verbes avoir et être, puisqu'il évoque une désignation et qu’il comporte un genre et un nombre. Un concept n'acquiert pas les propriétés des autres concepts auxquels il est associé en syntaxe, sinon dans le plan de la logique du discours. La prise en considération de ses fonctions syntaxiques permet de procéder à une analyse cohérente des syntagmes verbaux et de reconnaître le fait qu'on les a intégrés traditionnellement à des paradigmes logiques qui tiennent de la structuration du discours, non de la morphologie grammaticale d'un concept.

Tant en raison de leur morphologie grammaticale que de leur valence syntaxique, le participe et le verbe constituent respectivement une catégorie de concepts distincte dans les « temps composés », malgré le fait que le participe passif est associé à une structure grammaticale spécifique des lexèmes qu'on retrouve dans le verbe. En raison d'une morphologie et d'une structure syntagmatique différente, ces considérations opposent nettement deux types de concepts : le verbe d’un côté et le participe passif de l’autre dans les syntagmes verbaux dits «temps composés» par la grammaire traditionnelle.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BENVÉNISTE, E. : Problèmes de linguistique générale, 1, Paris, Gallimard, 1966 : p.356

BENVÉNISTE, E. : Problèmes de linguistique générale, 2, Paris, Gallimard, 1974 : p. 288

DUBOIS, J., M. GIACOMO, L. GUESPIN, Ch. MARCELESSI, J.-B. MARCELESSI et J.-P. MÉVEL: Dictionnaire de linguistique, Paris Larousse, 1973 : p. 516

DUBOIS, J.: Grammaire structurale du français: le verbe, Paris, Larousse, coll. Langue et langage, 1967 : p.218

GAATONE, D. : Le passif en français, Paris, Bruxelles, Éditions Duculot. coll. Champs linguistiques, 1998 : p.300

GIRAULT-DUVIVIER, CH.-P. : Grammaire des grammaires, tome second, Paris, A. Cotelle, Libraire-Éditeur, 1879 : pp. 705-1380.

GREVISSE, M. : Le bon usage, 13e édition, refondue par André Goosse, Éditions Duculot, Paris, 1993 : p.1762

GREVISSE, M. : Précis de grammaire française, Éditions Duculot, Paris, 1990 : p.291

GREVISSE, M. : Le bon usage, 12e édition, refondue par André Goosse, Éditions Duculot, Paris, 1986 : p.1768

GREVISSE, M. : Le bon usage, 11e édition, Éditions Duculot, Paris-Gembloux, 1980 : p.1519

GUILLAUME, G. : Langage et science du langage, Paris, A.-G. Nizet et Québec, P.U.L., 1964 : p.286

MARTIN, B. : La valeur conceptuelle des verbes être et avoir et leurs emplois en syntaxe. Mémoire de maîtrise. Université. Laval, 1996

MAUPASSANT, G. de : Boule de suif, le livre de poche, Paris, Albin Michel, 1981 : p.283

MAUPASSANT, G. de: La Maison Tellier, le livre de poche, Paris, Albin Michel, 1980 : p.248

OUELLET, J. : Sémantique conceptuelle du français, Presses Université Laval, Québec, 2014 : p.490

OUELLET, J. : Sémantique grammaticale du français I, notes de cours (1990-1991), Québec, Département de langues et linguistique, Université Laval,1990 a : p.148

OUELLET, J. : Sémantique grammaticale du français II : Le verbe, notes de cours (1990-1991), Québec, Département de langues et linguistique, Université Laval,1990 b : p.108

OUELLET, J.: « Sémantique grammaticale du verbe » II, Langues et linguistique, n° 14, Québec, Département de langues et linguistique, Université Laval, 1988 : pp. 199-249.

OUELLET, J.: « Sémantique grammaticale du verbe I », Langues et linguistique, n° 13, Québec, Département de langues et linguistique, Université Laval, 1987 : pp. 183-230.

OUELLET, J.: « Sémantique grammaticale du nom et du pronom », Langues et linguistique, n° 11, Québec, Département de langues et linguistique, Université Laval, 1985 : pp. 191-239.

OUELLET, J. « Le paradigme des cas en français », Revue de l'association québécoise de linguistique, vol4, n° 4, p. I, 1985

ROBERT (Le Petit Robert): Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1993 : p. 2467

WARTBURG, W. Von et P. ZUMTHOR: Précis de syntaxe du français contemporain, Bern, A Francke AG. Verlag, 1958 : p.400

WEINRICH, H. : Grammaire textuelle du français, Paris, Didier-Hatier, 1989 : p.672

ZHU, J., J. Ouellet : « Analyse et classement des participes en français», Langue et linguistique, n° 30, Québec, Département de langues et linguistique, Université Laval, 2004 : pp. 107-137.

ZHU, J.: Nature et fonctions des participes en français : un problème de Sémantique grammaticale, Thèse de doctorat, Université Laval, Québec, 1999 : p.292

Presse et médias

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

E-mail : news@shisu.edu.cn

Adresse :550, Dalian Xi Lu, Shanghai 200083, Chine